最悪の出来事だった。

単純に、俺からしたら、本当マジで最悪の出来事だった。

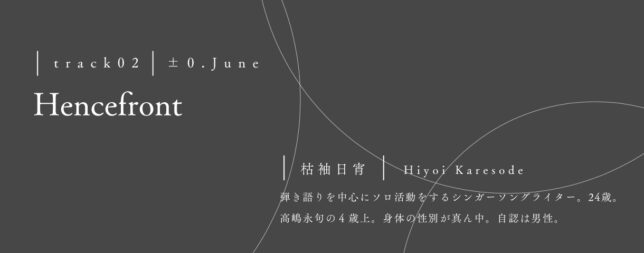

俺、枯袖(かれそで)日宵は、バンドを組んだことがない。ずっと一人でギター一本だけ持って歌ったり弾いたりギターを捨てようとしたり元カレと元カノが付き合いだしたり笑ったり泣いたりキレたり歌ったりしながら、ここまできた。だって人間が集まったらいつか誰かはいなくなるし、誰もが変わっていくし、きっとそういうのに耐えてやれるほど俺は優しくない。俺は俺の変化だけで手一杯だし、そのことで目一杯になりたい。俺にはこれが一番合っていて、最高だ。そう断言できる。

だから、どんな形であれ誰かと音楽をやろうとしている人間のことが、好きだ。

絶対に辞めるな、と、思う。

この「だから」という接続が誰かから見たら強がりなり妬みなり羨望なりに見えるかもしれないことは、ムカつくけどこの際どうでもいい。俺はね、君や君の妹が一緒に音楽をしているということが、とてもとても愛しかった。今でも愛しい。きっとこれからもその事実だけで俺はおまえのことも永句ちゃんのことも抱き締めてやれると思う。

俺が君たち双子と出会ったときにはもう、二人は同じバンドでの活動を休止していた。何があったのかを深く訊くよりも前に、永句ちゃんが大体のことは事もなげに教えてくれた。きっと本当は教えなくてもいい、教えたくないだろうと誰もが想定するような内容だった。このことについて端的にまとめるのは非常識だが、永句ちゃんがそう望むという一点で端的にまとめると、永句ちゃんが暴行事件に巻き込まれて、そのこと永久くんたちがうまく飲み込めないまま、とりあえずで一旦止まってしまった。

エコー、という、柔らかな名前のバンドだ。高嶋永久をギターボーカルに据え、井藤(いとう)偲(しのぶ)君がベースを担当し、そして永句ちゃんがドラムをやっていた。ドラムをやっていた理由はバンドに必要だったからというだけで、彼女自身は多分ベースでもギターでもよかったんだと思う。誰かと一緒に音楽ができて、めちゃくちゃ楽しければそれが一番だったんだ。

永句ちゃんは止まっているものはいつかまた動き出すのだと思っていた。彼らが止まってしまっている間は名前だけでも一緒に歌うんだと言って、彼女は兄の漢字を借りて活動をしていた。俺はその全てが大好きだと思った。俺は、その彼女の晴れやかな望みがいつか叶うだろうと思っていた。君たちは君たちなりにまた、彼女と、彼女の音楽と触れ合っていけるんだろうと、思って。思っていた。

だって俺は誰とも音楽をしたことがないし、君の傷にも誰の傷にも本当にはなれない。だから、俺の勝手な理想だった。ごめんって、思うわけねーだろバカ。

深海線(しんかいせん)、というバンドが結成された。

高嶋永句はそこに名前を連ねていなかった。

起きたことはそれだけ。それだけの事実が、こんなにもいろんな人の感情をぐちゃぐちゃにしている。目の前でそんなことが起きてたら、俺なんか手も早いし取っ組み合いの喧嘩になっててもおかしくない。

「えっと、なんか、バンドなくなっちゃって」

困ったような顔で、よくわかんないなって顔で、彼女は言った。事もなげに。ひとつたりとも君に責任のないことを、まるで自分が分からないから仕方ないって言うみたいに。

まず最初にテンポが永句ちゃんに声をかけて、話を聞いていた。ゆらも聞いてて、響くんも珍しくいて、真面目そうに難しい顔をしていた。酷い。しんとした凪みたいな海で、感情だけが惨状だった。

ぱ、っと自分の感情がその場に飲まれるより前に、俺は席を立った。すぐ脇に置いてたギターケースを引っ掴む。俺の今日の荷物はそれだけだった。身軽過ぎて寂しいくらいだ。どういうことかと永句ちゃんに訊ねてる人たちの、ほんの少しだけ外側にいたゆらに声をかける。「ごめん、ちょっと出る」ゆらは一瞬俺の手元を見て、黙って小さく頷いた。

大丈夫、なことは何一つなかったけど、永句ちゃんのところにこれ以上人が寄せても、返す波になる程度にしか役に立てないのも分かっていた。その瞬間に、俺の脳裏に過ぎった存在のことを、直感的に捉えた。携帯からメッセージを、と、思い直して通話ボタンを押す。コール、コール、きっと君はじっとこの画面を見つめている。心臓が冷えるような気持ちになっている。俺は切らない。君が出るのをじっと待っている。コール、コール、コ、

「……、……もしもし」

そして夜になって遅く、永久くんは俺の家にやってきた。

高嶋永句の双子の兄。先日突如結成された深海線のギターボーカルで、その同日に死んだ、エコーのギターボーカルだった。主犯。そう呼んで差し支えないと、誰かは断言するだろう。

偉いよなって思うよ。絶対にめんどくせー説教食らうって分かってるのに、わざわざ、呼び出してきたそいつの家に出向いたんだから。今日は何してたん、って訊けば、一日寝ちゃってた、とだけ俯きながら答えた。俺は彼が来るまでの長くて短い時間のうちに、俺んちにある誰がおいてったかわからんタオルケットとスウェットを引っ張り出して、とりあえず今日は泊めてやればいいか、と、雑な用意だけして待ってた。あと帰り道のスーパーで、もやしとか袋ラーメンとかを買った。

永久くんは俺よりもかなり背が高い、はずなんだけど、まるでまだ小さな子どもみたいに見えた。その身体に合わないくらい純粋で、曖昧で、残酷で、しょうがない子どもだ。

玄関先に突っ立ったままの永久くんの腕を軽く引いて、部屋に招き入れる。靴をのろのろと脱いで、ぺたぺたとついてくる。

俺の家は、こたつの置いてある四畳半と、ほかの全部がつながったみたいな広い一部屋の二部屋構造だ。玄関から続く廊下があって、左手は水回りがまとまってて、入ってすぐのところに四畳半の部屋がある。冬は世界の中心ですみたいな顔してるこたつは、今は静かに四畳半の真ん中にあった。こたつ布団は押し入れの中にある。

「ご飯は、」

「食べてない」

「ラーメン、好き?」

「……うん」

永久くんに手を洗うように促し、俺は台所に立った。しばらく黙ったまま調理をする。静かな家の中に、水の音と火の音だけがする。雨なんか降っちゃいないのに、雨音みたいな音がしていた。

ぽつんと座っている永久くんの目の前にラーメンを置く。袋ラーメンを茹でて、出来合いのチャーシューと、醤油と胡椒で炒めたもやしをのっけただけの、すげー簡単なやつだ。でも自分で食べるなら、チャーシューも買わないし、もやし炒めるのもやらないので、そういう意味ではかなり豪華なんだけど。いや、普段の俺はいいんだよ。具なしのラーメンって美味しいじゃん。

「とりあえず食べな。そのあと、まあ、聞くから」

「えっと、日宵さんは」

「当然! 俺も食べるよ」

ほら、と、自分の分のラーメンも持ってきて、永久くんの隣に、こたつの二辺を埋めるように座った。昨日コンビニでもらった割り箸を渡す。永久くんはゆっくり、ラーメンの上の具から口をつけた。百均で買った透明のグラスに麦茶を注いで渡したら、それも素直に受け取った。ちょっと食べては、少し考え、それを何度か繰り返す。俺はそれを無視するのではなく、何も言わずに、彼が言葉を出すのを待った。

お茶のおかわりを俺が注ぐと、それが合図になったみたいに、ぽつぽつと起きた出来事を話し始めた。それは初めて書かされた反省文のようだったし、喧嘩もできない距離の誰かへの、ごめんなさいの繰り返しのようだった。

簡単に、これは俺がわかりやすいように簡単に、彼の言葉をまとめようと思う。

途方もなくなるくらい長くて寂しい言葉を、俺なりにかみ砕いていく。

バンドを作った。作らざるを得なくなった。

ある日のリリクでのバンドサウンドが中心の企画の時だったそうだ。確かにその日、俺はその場にいなかった。最後の打ち上げ直前には間に合いそうだったので顔だけ出そうとしたんだけど、なんかおかしなことになって方々散り散りに解散してるって聞いたので行くのをやめたのだ。まさかそういうタイプのおかしなことだったとは。

俺のいなかった日に起きた出来事はこうだ。

永句ちゃんの演奏に衝撃を受けた青年から、熱烈に必死にそれこそ決死のような気迫で言われたのだそうだ。それも、その場で。一緒にバンドをやりたい、と。今やってるバンドは今すぐ辞めるからとにかく一緒にやってくれと。その日、その場にその瞬間まで何年も一緒にやってきていたギタボや、ベースが真後ろにいたのに。

青年は永句のドラムを観たのだ。エコーとしての彼女ですらなく、たまたま別のバンドのサポートに出ていた彼女を。彼女はその直前、たった一人ですらステージに立って見せていた。それだけで十分だっただろうに、自分の抱えている楽器までって。それはわかるよ、その姿が焼き付いて離れなくなる感覚。彼女の作る音は、世界全部の意味が詰め込まれている。俺はあれがすごくって、大好きになっちゃって、最初に見た瞬間に声をかけたもん。

その青年が求めていたのは、決して永久くんそのものではなく、彼女が一緒に音楽をやっていた、双子の兄という存在だった。永久くんの向こう側に永句ちゃんを視認して、それを追って自分の今までのキャリアを放り出した。

彼の隣で演奏していたという、彼女に近付くための決死の一手。葬式の場でしか出逢えないからって、誰かを殺していいわけじゃない。

そんなの狂ってる。どういう神経してんだよ、と、俺ならその場でキレるだけで済むけど、永久くんはそうは行かなかった。頷いてしまったのだ。

真っ向からそんな精神を叩きつけられて、自分はもう大切な妹と同じ音楽ができないかもしれなくて、それでも妹の作る音楽が世界一だってことは知っていて、一人きりでライブハウスにいただけ。だけじゃ、なかった。もう限界だった。妹だけが自分の名前を抱いて、先に歩いていってしまっているように感じていた。そう感じる自分のことも持て余していた。寂しかった。心細かった。そんなときに、目の前に転がこんできた自分なんかよりもよっぽど重症の人間。頷いて、肯定して、あげるしかもうできなかった。

その「わ、わかった」を皮切りに、青年の二秒前に古巣となったバンドのベースがガチギレし、事態は収拾がつかなくなって解散になった。

頷いてしまった。だけならそこで引き返せばいい。気の迷いだった、ごめんごめん。そうやって無責任に放り出したって、誰も君を責めやしない。でも、それは俺や、他のマトモな奴らという名の、ただの外野の思想でしかない。

目の前に、元々やってたバンドとか人間関係とか何もかもをかなぐり捨てて、自分ではないナガクだけを追い求めて縋りついてきた存在が完全に決まった状態で、こちらを見つめている。音楽だけを抱えて。因果も何もかも崩壊したその光景に、責任を持ってしまった。

だって俺が了承したから。そうしてしまったから、こんなに壊れちゃってて、おかしくなっちゃってて、俺のせいで。そう、それなら最後まで。最後まで。バンドを、作るしか、それ以外の全ての選択肢がなくなっていった。

すべて洗いざらい聞き出したときには、せっかくあげたラーメンは伸びきってしまっていた。器用にも、というか最初の挙動から想像はついていたが、上の具だけは綺麗になくなっていた。こいつはあとで麺だけなんとかする必要がありそうだ。

「……正直、どうかと、思うんだよなあ」

ずっと死にそうに反省文を綴っていた少年が、初めて顔をあげた。無表情に近い顔で、感情を押し殺して机の縁に集めていた視線が、ぱちんと上がった。俺と、目が合う。閃光を思わせるほど、ばちんと。不釣り合いなほど透明な、無垢な表情をしていた。

俺は君が話しているあいだじゅう目を見ようとしていたから、実にこちらは百回目の正直ぐらいのチャレンジ回数だけど、それでも運命と名付ければ運命だ。

人間さぁ、特に音楽なんかやってると、おかしくなるやつばっかだろ。そう、俺もおかしい。わざわざ他人の音楽に首突っ込んでる。でもね、おかしくなってても、しちゃダメなもんはダメだし、酷いことは酷い。そういう話、今からするね。俺は君のこと、良くなかったと思うから。ここまでのまとめで数えきれないほど永久くんの肩を持つような言葉も吐いただろうけど、それでもね。

善悪が人の気持ち一つで揺らぐとしても。

おまえのしたことが、高嶋永句にとって、悪でなくとも。

「聞いておいて言うなだけど、理解できない流れすぎる」

「だよね……」

「いや待て、俺がバンドやったことねーからか?」

「日宵さんはバンドやっててもしないと思う……」

永久くんは、真面目に俺の言葉に返す。なんでしちゃったんだって訊くのは、無意味だ。こういうのって本人たちですらなんでこんなことやそんなことになっちゃったのか、わかんないもんだとは、まあ、思う。その場の勢いっていうか。正直そのドラマーの子の真意も、俺にはわかんないし。大体俺は憧れみたいなものには、自分の生身で直接当たって砕けるのがポリシーだし。憧れのひとの在った場所に立つ、っていうのは正攻法ではないなって思ってるし。そしてこれが俺の正論なだけで、別の視点から見たら、俺の方法を暴力だって呼ぶだろう。今だって、俺が君にはたらいている正論は、紛うことなき暴力だ。

「ていうか、永句ちゃんがハブられてんのと同じじゃん」

一瞬。明確にきつい言葉を使った自覚があった。そう、だよね。途切れるような声を振り絞り、君は俺の言葉を反芻する。妹をハブったように見えている、という、これは外部からの率直な印象の話でもある。永久くんは俺の長くて回りくどい話を途中で遮ったり、反論したりしなかった。それだけで君がきちんとした世界で大切に育てられたことがわかる。

「俺のしたことは、よくなかった。うん、そうだ。そう言ってもらいたかったのかもしれない。えっと、……全然、泣きそうだけど」

その上で君は俺にごめんなさいは言わなかった。俺に言ったって仕方がないからだ。口をついて、嵐を避けるためだけのその場限りの謝罪が出ないことが本当に、本当に、美しいと思う。本人の思う以上に聡い。

だからこそ、俺は俺の思想で、どうしたって確かめなくてはいけなかった。

俺の脳裏に君が過ったのは、怒りでも正義でもなく、ただ嫌な予感があったからだ。

「永久、おまえ、死ぬつもりになってるんじゃ、ないの」

俺の唐突とも言える言葉の選び方に、永久くんが一瞬固まる。

「……どういう意味?」

「こんなのが続くはずない、みたいな」

歌なんか作って歌ってるくせに、イマイチはっきりと言葉にできなかった。ただ、君がふと音楽なんか辞めてしまうんじゃないかって、思っただけなのだ。

君に求められてるのは高嶋永句へのパイプだけだ。別に高嶋永久じゃなくても、きっといい。火を見るよりも明らかな事実が転がっている。相手からのアプローチがあそこまで率直で愚直で素直だったのだから、永久くんにもわからないわけがない。高嶋永句のイデアを求めて、少しでも近い場所を目指すための交通手段。そんなバンド、泥舟だ。

深海を行くその列車は、水に耐え得るようにできていない。煙草を吸うことを遠回しな自殺だとはよく聞く話だが、似たようなことばっかりじゃないか。これだって、そうじゃないか。

「え、っと」

永久くんが初めて言いよどんだ。俺の嫌な予感が全部詰まっていた。視線が惑う、透明だった瞳が海の底のように黒く濁る。なあ、おまえの名付けたその船は、どこまで行こうって言うの。どこまでも、どこまでも、一緒に行ける列車でないなら、海も銀河も通せやしない。

永久くんは、たびたび最後まで、と挟んだ。自分が言い出しちゃったからには、その人を連れてきちゃったからには、永句のことを裏切っちゃってまで、ここまでやってしまったら、最後まで。……じゃ、ないんだよ。

最後なんかがそのへんにあって、死ぬのを看取るみたいな言い方でいるのは、一番俺の中ではよくないんだよ。そう。善悪は俺の中にだけある。

「やるなら、ちゃんとやろうぜ」

ちゃんとってのは、別に規則正しく毎日打ち込めとか、死ぬ気でライブハウスに顔出せとか、ノルマ抱えまくって借金しろとか、クソ高い楽器を買えとか、レーベルにデモ送りまくってデビューしろとか、そういうんじゃない。ただ、おしまいを常に見つめて流れ着いてしまうなんて、つまらないことしないでほしい。

必死に目をそらし逃げようとする永久くんの頬に両手を添えて、まっすぐ目を合わせ、見つめる。なみなみと注がれたコップの表面のように、その瞳は涙を湛えていた。

「死ぬなら勝手に死ねばいいけど、どうでもいいやつとどうでもいい心中なんかするな。ちゃんと、どうでもよくなくなってから、泣きながらでも笑って辞めるのが、かっこいいだろ」

本当は、辞めないでずっと立ってるのが一番かっこいいよ。なんでもいいから立って歌って。そう言うと、永久くんはひとり、とても大切な存在が過ったのだろう。瞳を大きく揺らす。そうだよ、君の妹は一番かっこいいんだよ。

音楽を、そんなことで辞めるな。高嶋永句の双子なんだろ。ここまで彼女の隣に立ってきたんだろ。彼女がずっとずっと聴いてきた音楽のひとつは、おまえなんだよ。

君がしたことは最低だ。最低なら、よりもって音楽なんか、辞めるな。こんなんで辞められたら、今まで彼女がひとりでやってきた全部がバカみたいじゃないか。

ぽた、と、永久くんは、その瞳から涙をいくつか零した。

完全に俺が泣かした感じになってる。実際泣かした。まだ未成年の少年を深夜に問い詰めて泣かしている。親御さんに訴えられたら負けそう。

「あああー、まてまて、泣くな泣くな」

泣くな、と言われると逆にぼろぼろ涙が追納されてしまうのは世の常だ。手近にあったティッシュを渡すが、すぐに洟をかまれて死んでった。

次から次へと溢れていく少年の涙は、抱え込んできた氷を溶かしたものなのだろう。

「永句、怒ってない、よね」

「怒ってはないよ。残念ながら」

「怒るとほんとに怖いんだ……、だから残念じゃない」

「でもすっごく寂しいだろうね」

「そうだよね……。うん、そうだよね」

永久くんは一頻り泣き、でも涙の理由などは特に零さず、泣き止んだ頃には目元より鼻先の方が赤くなっていた。

「どうする、寝る?」

「うーん……」

「それとも、このラーメンなんとかしてくれる?」

「え、ごめんなさい」

「こいつでお好み焼きが作れるらしいんだけど……」

「なにそれ」

伸びたラーメン、リメイク、検索。案の定似たような憂き目にあっているやつは多数いた。そのうち何人が成功者かは分からないが、レシピサイトの画面を見せた。

きっと明日から、君は列車を引くのだろう。誰かのヒーローみたいに、そして彼らのヒールみたいに。海にはほど遠い場所だということだけが難点だけど、君は此処まで飛んでおいで。ここは車両庫、どんなときに君がメンテナンスに来てもいい。伸びきったラーメンのリメイク方法を試して、明け方までぼんやりと天井をみつめたり、二年くらい触ってなかったゲームを再インストールしたり、そういうことをすればいい。

そうして必ず、妹のせいにしなかった今までのように、自分のせいにもしないで、ただ、好きに楽しいってだけで音楽をしてくれたらいい。俺が、そうだと嬉しい。

written by Togi